Transcurrió

entre mis 5 y 8 años de edad.

Un 22 de abril de 1975 pasadas las 11 de

la mañana, según me contó mi madre, vine a este mundo. No sé para qué fin y

creo que ella tampoco lo supo ni lo sabe ahora. El hecho es que vine. Nací en

Santiago de los Caballeros cuando bien pudo haber sido en San Pedro de Macorís,

pueblo donde residían mis padres desde 1970. Pero resultó que el ginecólogo de

mi madre trabajaba en la Clínica Corominas, de Santiago, razón por la cual ella

debió arrojarme al mundo en esa ciudad.

Los primeros cinco años de mi vida los

pasé en Macorís. Recuerdo perfectamente aquel lustro donde no dejé muchas

huellas que digamos. Fui un niño calladito, tímido, pero siempre observador. No

tuve amiguitos. ¡Créanme! Ni uno. Mi vida giraba en torno a la escuela del

kindergarten y las tardes en casa de mi madrina Reyna, donde mi hermano Carlos

las pasaba de mil maravillas montando bicicleta con Danny y Argimiro.

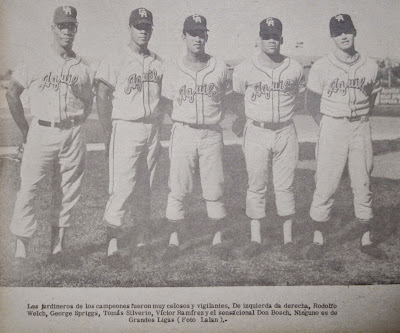

Durante aquella niñez petromacorisana llevo

vivo el recuerdo cuando mi padre, Facundo, nos llevaba al estadio de béisbol

cada vez que las Águilas Cibaeñas venían a San Pedro a jugar contra las locales

Estrellas Orientales.

Mi padre laboraba en el Banco Agrícola,

en Santo Domingo. Su ajetreo era bien complicado, pues, apenas se desayunaba

bien temprano todas las mañanas (5:00 y 6:00 a.m.) para conducir rumbo hacia la

capital del país (30 minutos de trayecto). Su trabajo era muy exigente y

extenso. Venía regresando a Macorís alrededor de las ocho o nueve de la noche.

Aquello era una rutina de lunes a viernes. Apenas los sábados y domingos mi

madre, Carlos y yo podíamos compartir con él. Para ser honestos, esa fue una de

las razones por las que él decidió, en verano de 1980, que nos trasladáramos a

vivir a Santo Domingo.

La

mudanza. Verano del 1980

La mudanza, como ya señalé, ocurrió en

verano de 1980. No me llega a la mente si a finales de junio o principios de

julio, pero fue por ese periodo. Sucedió un fin de semana. Mi abuela materna,

Finetta, estuvo con nosotros en esos días. Ella había viajado desde Santiago

hasta Macorís para ayudar en todo lo que fuera posible (empacar los vestidos de

mi madre, mis ropas, las de Carlos, las vajillas, enseres de la cocina, etc.).

Aquello comenzó un viernes, y ya para el sábado, todo estaba depositado en el

nuevo hogar. Era un piso de tres habitaciones y dos baños en el Residencial San

Pablo, ubicado en el barrio Los Maestros, del Mirador Sur.

Me acuerdo de mi último sábado en la Sultana del Este, de las despedidas de nuestros

vecinos. Los adiós, cuídense, los queremos muchos, vengan

pronto a hacernos la visita, Ivansito,

cuídate mucho. Hubo abrazos y lágrimas. Carlos quiso quedarse unos días más

en casa de madrina con sus camaradas inseparables, Danny y Argimiro.

Como es natural cuando la gente se muda

a otro sitio, en que los primeros días no conoce a nadie, así estuvimos

nosotros una vez recién llegados. Fue después de cinco o seis que mis padres se

sintieron en confianza de entablar conversación con los vecinos e irlos

conociendo. Ya en esos días Carlos se había integrado a la nueva casa. La

adaptación fue rápida para todos. Mi hermano hizo nuevos amigos, mis padres

nuevos vecinos y yo mi primera amiga. Así fue, la niña Lily, hija de doña Adria

Martínez, que vivía en la cuarta, fue la primera amistad de mi vida. Antes, no

había tenido amigos ni amigas. ¡Increíble! Todo a la edad de cinco años, en la

nueva casa y en Santo Domingo.

|

| Felicitado por la maestra tras finalizar un discurso. |

Nos caíamos muy bien. Ya era parte de

nuestras vidas jugar todas las tardes, en su casa o en la mía …aunque

mayormente fue en la de ella. Lo que ella decidiera eso jugábamos. Si se le

antojaba muñecas pues a eso, si carritos o colorear, pues también. Nunca

rechisté a lo que ella le gustaba; lo disfrutaba de igual manera. Nuestras

tardes de juego se extendían casi hasta las 6:30 p.m. o 7:00 p.m. Ella tenía

seis años y yo cinco. A cada rato me contaba sobre su escuela bilingüe a la que

asistía y sobre su padre, quien no vivía con ella ni con su mamá. Doña Adria me

tomó un cariño especial, casi de hijo. Varias veces, desde su trabajo,

telefoneaba a la trabajadora doméstica para que me preparara cena junto a la

niña. Me daba vergüenza cenar en casa ajena pero la sirvienta me decía que no

importaba, que podía cenar allí todas las veces posible.

Mi madre y Adria se hicieron grandes

amigas. También se amistaron con doña Luz, la vecina del primer piso. ¡Ah!,

creo que se me había pasado: nosotros vivíamos también en un primer piso, y al

frente estaba el de Luz.

La

peluquera y el cliente

Una de esas tardes que no recuerdo ni el

día ni la hora, Lily se antojó de que jugáramos a que ella era mi peluquera y yo

su cliente, a quien tenía que recortar el pelo. Pensé que sería de mentiritas,

de modo que me dejé llevar de la infantil estilista. Pero tamaña sorpresa me

llevé cuando empezó a recortarme de verdad. Fue poco, apenas la parte frontal

del pelo que me cubría la frente, pero me veía bien raro. Pero no protesté y,

al poco rato, ya estábamos jugando con sus muñecas, coloreando o con agua de

espumas. Cuando regresé a casa cerca de las seis p.m. mi hermano, al verme,

abrió tremendos ojazos y se alarmó: “¿Y qué fue eso? ¡Diablo! ¡Pero yo se lo voy a decí a papi y a

mami!”. Y en efecto así lo hizo, pero mis padres no me castigaron. Ellos

entendían que se trataba de juegos entre niños inocentes. Lily y yo seguimos

siendo los mismos amigos de siempre, igual que mis padres de Adria. Esta habló

con su pequeña como toda una madre moderna explicándole, sabiamente, que esos

juegos no eran adecuados.

El

cierre de la cerradura en casa de Patricia

Patricia era la hermanita de Víctor,

amigo de Carlos. La conocí poco después que a Lily, en ese 1980. Durante las

vacaciones de diciembre de aquel año jugábamos en su casa al Dominó. Fue la

primera vez que conocía aquel juego tan tradicional de los dominicanos. Víctor

también se hizo mi amigo. Le agradaba y siempre me trató chévere en su casa,

pero sentía algo de celos cuando me decantaba por jugar con su hermana y no con

él. Después de adulto me preguntaba: ¿por qué a esa edad prefería jugar con hembras y no con

varones? La respuesta nunca la tuve. Pero llegué a conclusiones y pude, al

menos en mi caso, derrumbar el mito, tan socorrido en esta sociedad, de que los

niños que jugaban con niñas y muñecas se amaneraban y terminaban maricones. Reitero:

en mi caso, no fue así.

Patricia trató de convencerme para que

no fuera a jugar a casa de Lily. “Ven a esta casa mejor. Todos los días que tú

quieras”, me insistía. ¡Y eso, que ella y Lily eran supuestamente amigas! Pero

una tarde algo salió mal en su casa. Y voy a admitir que tuve, sin

proponérmelo, la culpa. Una tarde ella me invitó a pasar a su habitación para

enseñarme todo lo que tenía. Luego me dijo que se daría una ducha y que la

esperara en la sala. Patricia salió primero; yo después. Antes de abandonar su

dormitorio me puse a manosear el seguro de la puerta hasta que finalmente salí

y, por accidente, la cerré. No imaginaba que le había dejado el seguro puesto. Cuando

Paty salió del baño, cubierta con una toalla, intentó infructuosamente abrir la

puerta de su dormitorio. Estaba consciente de mi culpa y asustado. Sin querer le

había trancado el único acceso a su cuarto. Ella me insultó, me corrió de su

casa. Telefoneó a su madre. La sirvienta me acusó con Víctor. Este se enojó

conmigo. Patricia se encontró con Lily y le contó lo sucedido. Le pidió que no

me hablara más. “No volvamos a jugar con él”, le indicó. ¡Vaya, vaya!

Lo sucedido llegó a oídos de Carlos y

este, como de costumbre ante tales situaciones, se lo contó a papi y a mami. En

la noche, cuando mis progenitores llegaron, el acusador de mi hermano les relató la historia. Mi papá,

en una actitud tolerable y neutral para conmigo, que pocas veces volvería a ver

en él, me pidió mi versión. Yo se la conté. Él y mami me aconsejaron que había

que tener cuidado con las puertas de las habitaciones. Mi papá le explicó a

Carlos que aquello no era para armar un escándalo. “Cabo, en este residencial

hay una llave maestra para todas las cerraduras de las habitaciones. Todos los

apartamentos tienen una. Estoy seguro que ya los papás de Víctor y Patricia

resolvieron ese asunto”.

Así fue. Todo pasó y la calma retornó.

Lily no dejó de hablarme e invitarme a su casa. Yo nunca más volvería a la de

Patricia, aunque hicimos las paces. Tal vez por la vergüenza sufrida.

“Si

te preguntan, diles que sí, que tú y yo somos novios”

Lily y yo éramos dos pichones juguetones

inseparables. Si yo no la buscaba ella me buscaba a mí. Los amiguitos de

Carlos, traviesos, hiperactivos y deslenguados, llegaron a correr la voz por

todo el residencial de que ella y yo éramos novios. A Lily le fascinó el rumor

y lo disfrutaba. Ella misma me pidió que cuando los muchachos me preguntaran si

éramos novios les dijera que sí. Siendo honesto, 34 años después he llegado a

la conclusión de que ella me quería más a mí que yo a ella.

Es que Lily fue siempre más despierta

que yo que no entendía nada de amores entre polluelos. Pasado varios años ella,

ya en su adolescencia, se reiría de todas aquellas vivencias con otros amigos.

Cuando el 22 de abril de 1981 y 1982 me celebraron mi

sexto y séptimo cumpleaños a ella y a mí nos retrataron. Esas imágenes aún las

conservo en un álbum de fotos.

Del cumpleaños del 81 aún conservo en mi

memoria cuando ella y yo agarramos par de globos y les caímos a vejigazos a los

amigos de Carlos.

En ese mismo año tuve varias amiguitas.

Jennifer fue una de ellas. Íbamos a la

misma escuela, el Maternal Alpa, y me gustaba. Cuando se enteró, se entusiasmó tanto

e hicimos una amistad de locos.

Cindy Checo fue otra. Los chicos

bellacos de la escuela decían que teníamos amores. Es que siempre andábamos

juntos en el recreo. A veces agarraditos de manos. Lo mismo que creían los del

barrio de Lily y yo.

Verano

del 82. Otra mudanza

Para mediados de 1982 mi familia se mudó

para la casa número 13 de la calle Jesús Salvador, muy cerquita de donde vivían

Lily y su madre. “Iván, espero que tú sigas viviendo a esta casa. Lily te

quiere mucho. No dejes de visitarnos” me pidió doña Adria al despedirse de mí. Pero

dejé de visitarlas, actitud, que con el tiempo, me di cuenta no estuvo bien.

Hice nuevas camaraderías en mi nuevo

entorno: Carlitos, Andresito, Santiaguito, Guidito y no sé cuantos más

terminados en ito. Toda una historia

distinta a la del Residencial San Pablo en que mis amistades varones fueron

escasas. Apenas Yasel y Jorgito. Pero jugaba muy poco con ellos.

Tanto los años 82 y 83 habían transcurrido de manera normal para

mí. Me aclimataba a la perfección en mi nuevo círculo social. Me desarrollaba

como buen alumno en la escuela primaria.

En el 83 doña Adria me invitó al

cumpleaños que le celebraron a Lily en Mundo

Sobre Ruedas, un antiguo centro de diversión para patinaje. Todo eso a

pesar de que ya no le visitaba a su hija. Aquella tarde fue divertida. Comí muchas

pizzas e ingerí abundante Coca Cola. No sabía montar patines, pero me quedé de

observador y comelón.

Para junio de 1984 había finalizado el

segundo con buena calificación en el Colegio Decroly. Vino el tiempo de las

vacaciones y estaba súper feliz. A los pocos días, o a la semana, había desarrollado

una condición neurológica extraña a la cual mis padres, amigos y familiares no

le encontraban explicación. Los primeros tics aparecieron en mi vida. Recuerdo

el primero de ellos: guiñada repetitiva de los dos ojos. Otros tics, malas mañas, morisquetas o muecas,

para los que ignoraban de qué se trataba, devinieron con los meses y años.

Había empezado a desarrollar el síndrome de Tourette, pero no fue hasta 1990

cuando mi neurólogo se lo explicó a mi madre y a mí. Luego a Carlos.

Este trastorno del sistema nervioso de

repente se convirtió en un lastre en mi vida. Desde finales del 84 en lo

adelante algunos de los que fueron mis primeros amiguitos dejaron de serlo,

desaparecieron mis admiradoras infantiles, de repente sentí como mi propio

padre se tornaba en mi contra y como empezaba a ser objeto de burlas en el

vecindario.

Aquellos niños traviesos que enamoraban

a las amiguitas, quien sabe si incluyendo también algunos amiguitos de Carlos, tenían el campo

abierto para sus conquistas, pues, un Iván tourético, difícilmente les ofreciera

competencia. El futuro pone cara de perro

si se le da la gana, dice un estribillo de la canción La Nena (Bitácora de un Secuestro), de Ricardo Arjona.

Aunque, siendo realista, hice otras

amistades, valiosas, durante los años que estudié en el colegio CEDI. Viví algo

de infierno, pero no del todo.

Con los años pasando desperté pena y

preocupación en muchas personas. Fue en 1989, ya muy tarde, cuando mi madre

decidió llevarme al hospital infantil Robert Read Cabral a donde algún

especialista. Tras un año de puros análisis, para aquí y para allá, finalmente la

genetista Marisela Jáquez decidió que me realizaran unas pruebas neurológicas,

las cuales fueron llevadas a un hospital de Houston (EUA) para ser examinadas

por un famoso médico apellidado Benkei. El resultado de los estudios:

síndrome de Tourette.

A manera de conclusión puedo señalar que,

ocurriese lo que ocurriese, aunque parte del entorno y la patria ignorante se

encargaran de jugarme trapero, aún estoy vivo, vivo para contar, a mis 40 años

de edad, aquel maravilloso capítulo de mi niñez, que permanecerá por siempre en

mi memoria.